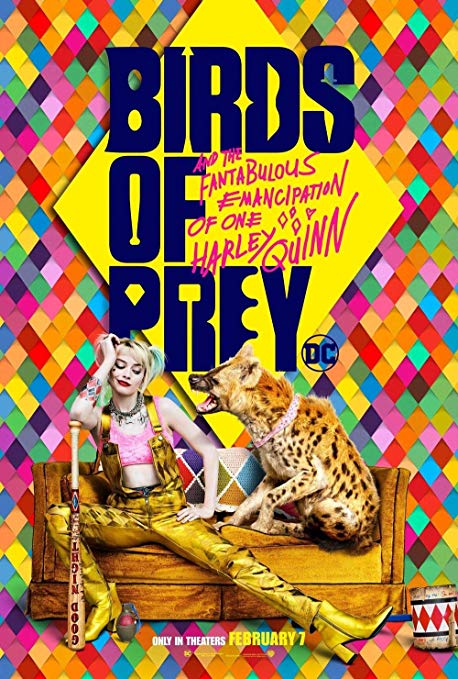

Birds of Prey

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn

Originaltitel: Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn – Erscheinungsjahr: 2020 – Regie: Cathy Yan

Erscheinungstermin: Ab dem 6. Februar 2020 im Kino

Darsteller: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Bojana Novakovic, Ali Wong, Chris Messina, Rosie Perez, Steven Williams, Charlene Amoia, Matthew Willig, u.A.

Filmkritik: Harley Quinn trennt sich vom Joker in einer Zeichentricksequenz. Danach sind sie und ein paar andere Damen der Gotham-Unterwelt – das Punisher-artige Babe Huntress, die ihre Superkräfte nicht einsetzende Black Canary und die abgewrackt-versoffene Ermittlerin Renee Montoya – auf der Jagd nach einem Diamanten. Der ist im Besitz der Taschendiebin Cassandra Cain und der Gangsterboss Roman Sionis aka Black Mask will diesen, weil es geheime Daten in ihn eingearbeitet sind.

… das war es dann auch mit der Geschichte des Films, die extrem simpel gehalten ist, um Platz zu haben, für Harley Quinn, mehr Harley Quinn und dazu etwas Harley Quinn, die mit ihrem Supporting Cast interagiert. Ok, das letztgenannte Zusammentreffen der Figuren geschieht erst so richtig innerhalb der letzten zwanzig Minuten des Films, aber fangen wir doch mal der Reihe nach an.

Birds of Meh: And The Fantabulous Over-Exposure of One Harley Quinn

Wer richtig Lust auf den Charakter Harley Quinn hat, der liegt bei BIRDS OF PREY richtig. Denn – befreit von so lästigen Dingen wie starken Nebenfiguren – gibt es hier eine dermaßen große Ladung von dem Charakter, das es für manch einen sicher eine Überdosis werden kann. Denn nicht nur steht die Figur dieses Mal im Fokus, oh nein, sie erzählt auch noch die Handlung. Konsequent. Ohne Pause. Dazu gibt es Flashbacks, die Zeit wird mal vor- und dann zurückgespult und so weiter.

All das Verkompliziert nicht unnötigerweise die Handlung, die ohnehin schon gefühlte 45 Minuten braucht, um ansatzweise in Gang zu kommen, sondern erstickt auch jede Art von Dramatik. Gerade wenn etliche neue Charaktere eingeführt werden, die durchaus ernste Hintergrundgeschichten haben, weht der Wirbelwind Harley Quinn sämtliches ernsthaftes Interesse an den Figuren über Bord. Das ist sicherlich konzeptionell so gewollt, doch das Konzept selbst ist eben ziemlich dürftig.

Denn was ersetzt die Dramatik? Gags am laufenden Band? Atemberaubende Action? Eigentlich nicht. Wie die Pilotfolge einer teuren TV-Serie wird im Schweinsgalopp das Wichtigste bei den neuen Charakteren kurz erwähnt, da anscheinend die Macher annehmen, dass sie noch ein, zwei oder zwanzig Filme bekommen, um all die ausgesäten Story-Samen beim Aufgehen zu beobachten. Angesicht der Tatsache, dass durch die Erzählweise alles unernst und beliebig wirkt, ist dieses Vorgehen schon ziemlich vermessen.

Das Einzige, was BIRDS OF PREY servieren ist, ist – wie bereits angemerkt – die volle Ladung Harley Quinn. Dabei wirkt sie deutlich unsympathischer und charmloser als noch in SUICIDE SQUAD, was aber wahrscheinlich sogar nur daran wirkt, dass sie in ihrem „eigenen“ Film nun keinen hat, der vom Skript gleichwertig wichtig angesehen wird. Statt eines Ensemble-Films – was BIRDS OF PREY aber eigentlich sein will – bekommt man größtenteils einen Ego-Trip serviert. Einzig Jurnee Smolletts Black Canary (oder ist sie nur „Canary“ im Film?) kommt ansatzweise in die Richtung einer ansatzweise wichtigen Handlungsträgerin.

Gotham City Whatever

Inhaltlich ist BIRDS OF PREY kaum verbunden mit irgendwelchen anderen Streifen, alles was man wissen muss, bekommt man von der Zeichentricksequenz am Anfang (denn das ist ja voll crazy, yo) und einer Hand voll Rückblicken serviert. Generell keine schlechte Idee. Doch auch hier wieder: Anstatt die eine Sache zu tun, könnte man ja gerne etwas Neues versuchen. Aber stattdessen gibt es eine überraschend biedere McGuffin-Jagd, wie man sie schon tausend Mal gesehen hat.

Vielleicht ist der „Emancipation“-Teil wichtig? Aber selbst das zieht nicht wirklich, da der eigentliche Streifen vielleicht in Spots etwas mit dem gerade noch aktuellen Feminismus-Hype kokettiert und die Darstellerinnen und Darsteller nutzen das Ganze als Talking-Point. Das Höchstmaß des sozialen Kommentars ist Ewan McGregor als affektierter Gangster-Boss-Bösewicht mit der extra Portion Frauenverachtung. Cool, gibt es da mehr Hintergrund, oder zumindest eine glorreich abgefuckte Backstory? Nope.

McGregors Spiel ist zwar ziemlich unterhaltsam und ein deftiges Highlight des Streifens, aber auch inhaltlich extrem flach und regelrecht hohl, weil einfach der Hintergrund fehlt. Sogar SUICIDE SQUAD hat – im Vergleich zu BIRDS OF PREY – regelrecht dreidimensionale, vielschichtige Figuren serviert. Autsch. Im Grund wird viel Zeit verplempert, bis in den letzten zwanzig Minuten die Handlungsstränge zusammenkommen. Für eine Pilotfolge einer Serie wäre das kein Problem, aber für einen Spielfilm?

R-Rating um der R-Rating-Willen

Anscheinend hatte Cathy Yan, die zuvor nur ein, zwei Sachen inszenierte, beim ersten Durchgang die Actionszenen von BIRDS OF PREY ziemlich gegen die Wand gefahren, weshalb man die Leute von JOHN WICK geholt hat, um kräftig nachzudrehen. Vielleicht hätte man von Anfang jemand erfahreneren holen sollen, um den Streifen zu drehen, vielleicht wäre er dann auch insgesamt besser geworden. So können sich zumindest die Actionszenen durchaus sehen lassen, auch wenn sie – möglicherweise knappe Nachdreh-Zeit sei Dank – fast immer dann schon wieder vorbei sind, wenn der Puls des Zuschauers etwas in die Höhe geht.

Die einzige positive Ausnahme bildet das Finale, das zwar inhaltlich einige unfreiwillige Lacher und sehr merkwürdige Anschlüsse zu dem neuen Material bereithält, aber endlich mal den Fuß von der Bremse nimmt.

Da DEADPOOL und JOKER mit ihrem R-Rating Erfolg hatten, durfte auch BIRDS OF PREY etwas grober werden. Doch jenseits von ein, zwei derberen, wenn auch kürzeren Folter-Momenten, bezieht sich die Freigabe einzig auf ein paar CGI-Blutspritzer und etwas heftigere Knochenbrecher-Moves bei den Krawallmomenten. Vielleicht wäre BIRDS OF PREY doch besser mit einem PG-13 gestartet? Inhaltlich hätte man nichts verloren, nur halt ein, zwei Schauwerte der JOHN WICK-Leute wären dabei draufgegangen. Doch ob man sich für die durch den gesamten Film quält, das ist eine andere Frage.

Es wäre richtig interessant geworden, wenn man aus BIRDS OF PREY eine blutige Action-Komödie gemacht hätte. Mit sattem Bodycount und viel Drive. Doch dafür will der Film dann doch immer zu geerdet sein, immer doch noch so etwas wie eine Geschichte erzählen, auch wenn man dies aus anderen, bereits genannten Gründen nicht gut auf die Reihe bekommt. Als sattsam mittelmäßige Schulternzuck-Nummernrevue wirkt BIRDS OF PREY bei all dem vordergründig anarchischen Harley-Quinn-Blabla einfach ziemlich bieder.

Warum sich überhaupt die Mühe machen?

Ein paar letzte Gedanken: Der Look der Marke „explodierter Mode-Shop“, der bereits die Trailer zum Augenkrebs gemacht hat, wirkt glücklicherweise im Film nicht so schlimm. Dafür bekommt man aber immer mal wieder die Ohren mit musikalischem Sandpapier ausgerieben, wenn elektronische Hip-Hop-Monstrositäten was von „Boss Bitches“ erzählen. Der ansonsten sich bewusst erden wollende Streifen, lässt dann den Showdown in einem Gebäude spielen, das von Außen der schlechteste CGI-Effekt des gesamten Films ist. Autsch. Kann man nicht einfach mal eine Hauswand nachbauen?

Mary Elizabeth Winstead ist, wenn sie denn mal im Bild sein darf, ganz nett und präsentiert die besten Lacher des Films. Bei dem einzigen Einsatz von Superkräften ging ein massiv irritiertes Raunen durch den Saal. (Dabei wurde es zumindest leicht vorbereitet, ging aber wohl für Viele im Strudel des Harley-Quinn-Erzählchaos‘ etwas unter.)

Und nachdem man sich bislang bei den DC-Kinofilmen, zuletzt auch mit AQUAMAN, SHAZAM und sogar SUICIDE SQUAD, durchaus Mühe gab, die Comicfiguren halbwegs akkurat umzusetzen, warum nicht auch bei BIRDS OF PREY? Jenseits von Harley Quinn selbst, schwanken die geänderten Figuren von „halbwegs noch erkennbar“ bis hin zu „wir haben einfach den Namen benutzt“. Dazu kommt, dass zumindest der Verzicht auf comic-gerechtes Aussehen nicht sonderlich schlimm ist. Erst recht, wenn man schließlich doch noch ein paar Kostüme zu sehen bekommt, die wirken, als hätte man sie direkt aus einer ultra-billigen 90er-Jahre-TV-Serie herbeigezaubert.

FAZIT: Etwas genervt und leicht gelangweilt, das waren die beiden Emotionen, die ich beim Einsetzen des Abspanns hatte (und die dann bei der „letzten Szene“ nach den Credits noch einmal unterstrichen wurden). Die JOHN WICK-Style-Action macht durchaus Laune und serviert ein ordentliches Finale. Dazwischen gibt es gefühlt fünf bis sechs Momente, die durchaus Spaß machen und für die Hälfte von ihnen ist Ewan McGregors durchgeknallte Performance verantwortlich.

Eigentlich wollte ich am Anfang 5/10 geben, doch je mehr ich mich wieder an das nervige Nichts erinnerte, das größtenteils auf der Leinwand ablief, kam ich nicht darum herum noch einen Punkt abzuziehen. Für alle die sich unsicher sind: Auf die Heimkino-Auswertung warten, dann kann man wenigstens zu den Actionszenen vorspulen oder – für kurze Momente der Erholung – einfach mal Margot Robbies Harley-Quinn-Gelaber für ein, zwei Minuten stumm schalten. Dann kann man vielleicht auch noch mal einen weiteren Punkt wieder dazurechnen.

Bewertung: 4/10 Punkte

Neueste Kommentare